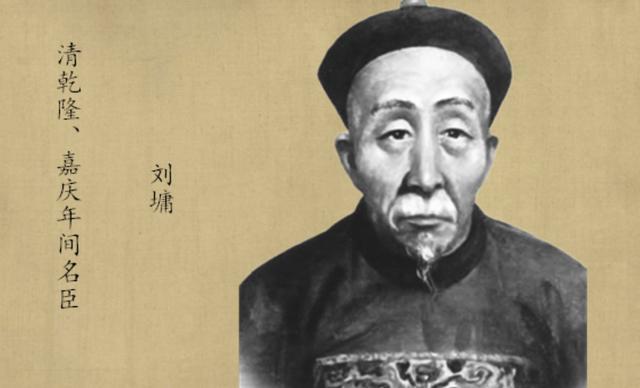

清代名臣刘墉,果真配称“好官”?其实,他比贪官和珅还可恨

前言

清代名臣刘墉,传统观念中应是备受推崇的“好官”典范。然而,深入挖掘历史的长河,我们或许会发现,刘墉的一些行为并不尽如人意,甚至在某些方面比贪官和珅等人更令人不解与反感。一个被寄予“好官”期望的人物,究竟是怎样一步步走向争议之地的呢?

一、家世官宦:注定不凡的人生轨迹

刘墉生于一个清朝顶级官僚世家。他的曾祖是顺治朝的户部员外郎,祖父是康熙朝四川布政使,父亲刘统勋更是乾隆帝心腹重臣、陕甘总督。

生于如斯名门望族,刘墉注定要成就一番大业。他从小穿金戴银,生活无忧,受尽家族的呵护。但这同时也给他带来了极大的心理负担,一直压在他身上的是家族荣辱的包袱。

刘墉深知自己此生不得不出人头地,以光宗耀祖。为此,他从小就努力钻研四书五经,而家中流传的先辈治国救民的事迹,也成为他日复一日远大理想的养分。

在这样的梦想与压力推动下,刘墉顺利通过科举,成为一介翰林。然而他清楚,这还远远不够,无法与家族先辈们相提并论。对清廷功勋卓著的父亲,他更是望尘莫及。这激起了刘墉强烈的危机感与升迁欲望。他明白,想要在这朝堂之上出人头地,就必须倾其所有,不择手段。

二、俣俣集案:文字狱的开端

俣俣集案发生在刘墉任江苏学政期间。当时,一位考试多次落第的书生阎大镛,因其母未能入选县志中贞节烈妇而心生不满,写下批评县政府的文章,并自焚其文集《俣俣集》。

本是寻常民事纠纷,却被刘墉抓住机会,大做文章。他立即向乾隆报告,声称阎大镛书中有“大不敬”之语,必须严惩。

其实,就事论事,这起案件影响并不大。但刘墉却敏锐嗅觉到其中蕴含的政治机会,如果自己能将这个案件闹大,甚至牵扯出腐败问题,那么自己就能因“勤政”得到皇上的赏识。

这个念头一出现,便在刘墉心中盘旋不去。于是他丝毫不顾及事实真相与一个平民的生命,擅自断定阎大镛“大不敬”,向乾隆告发其罪行。

的确,乾隆果然大为震怒,立即将阎大镛处死,家人也受牵连。而这一举动也让刘墉心中升起一丝隐秘的兴奋:原来牺牲普通人的生命,果然可以讨好皇上!自己想要高升的志向,也更加坚定了几分。于是,他心安理得地接受乾隆的褒奖,为日后的更大作为积蓄人脉与威望。

然而,这起文字狱却让民间对他的评价悄然转变。人们开始意识到,这个表面清廉的刘青天,心里竟然如此冷血无情。

三、刘墉的飞黄腾达与内心的敞开

在俣俣集案后,刘墉官路一帆风顺。他先后任江苏布政使、都察院左都御史,幕府地位日益提升。而与此同时,他内心的窗口也在不知不觉中敞开了。

任何一次成功的经验,都会加深人的信念。俣俣集案之后,刘墉确信自己找到了捷径——牺牲普通人的生命,来讨好皇上。这让他对未来更加充满信心与期待。

刘墉开始意识到,要在这个时代立足,就必须舍弃儒家那套仁义君子的伦理。取而代之的,是一种崇尚权术、实效的新的人生哲学。在这种哲学指引下,个人的良知与道德完全可以妥协,普通百姓的生命也微不足道。所有的一切都可以牺牲,以达到获取更高权力的目的。

这种思想的转变释放了刘墉内心深处的邪恶因子。他意识到自己原来是如此渴望权力,如此乐意去践踏普通人的性命。有了成功的例子在先,这种欲望也愈演愈烈。

他开始频繁出现权力的幻想:自己登上朝廷最高,威风凛凛,无人敢惹。所有试图阻挡自己的人,都被自己一一打倒在地......这让刘墉感到无比兴奋与满足。

于是,当一柱楼诗案发生时,刘墉毫不犹豫地抓住机会,再次献祭了无数条人命。而乾隆的嘉奖,也让他的官位更进一步。终于,刘墉登上了权力的顶峰,一代名臣之名也为他牢牢铸就。

四、血腥的升迁:两个文字狱与无数枉死鬼

一柱楼诗案发生在乾隆四十三年。起因是穷书生蔡嘉树欲向徐食田告发其祖上编撰的一柱楼诗中有悖逆文字。本可息事宁人,却被刘墉抓住机会再次上奏。此时的刘墉已是左都御史,地位无比崇高。他对权力的渴望已如饥渴难耐,只要一出现政治机会,就要毫不留情地捕捉利用,以得到更高官职。一柱楼诗案就是政治上升的绝佳契机。

于是,刘墉飞檄其属下放出风声,大肆搜罗证据,诬陷一柱楼诗中确有悖逆之词。他迫不及待地将案件报告乾隆,极力渲染其政治影响,要求严惩肇事者。

果然,乾隆一看到“反清复明”的字眼,立时大怒,立即下令惩处徐食田一家。而刘墉也因此再次立下汗马功劳,很快就升为兵部尚书。

如此残酷致人死命的手段,着实令后人扼腕。而放在一起看,刘墉的两大文字狱案,牵连受害的普通百姓更是不计其数。正是这无数条鲜血,铺就了他攀升至权力顶峰的血腥之路。

五、玷污仁义:刘墉内心的真实写照

若与和珅的贪婪相比,刘墉的残忍绝情更叫人发指。他为达目的不择手段的行径,彻底践踏了儒家仁义道德。

正如他在文字狱中体现出来的那样,刘墉早已将自己的权力欲望凌驾于他人的生命之上。他心安理得地牺牲别人的生命,来完成自己的飞黄腾达。

其实这正反映出他内心的真实写照:一个极度缺乏同情心,麻木不仁的权力主义者。刘墉心里根本没有“仁义礼智信”这些正面品质,取而代之的是满满当当的自私、冷漠与残忍。

也许,这与他成长的家庭背景也有关系。刘墉从小生活无忧,家族的权势让他无法体会普通人的疾苦,也渐渐麻痹了他的同情心。久而久之,别人的痛苦对他来说就完全成了无关紧要的事情,不值得在意。

这种缺失最终导致了刘墉内心世界的畸形与变态。他视他人性命如草芥,可以随意牺牲。甚至在鞭尸、灭门这样残忍手段面前,也毫无惧色与同情。

可见,“好官”的外在形象下,隐藏着一个心志极其邪恶的刘墉。正是这黑暗冷血的内心,让他冷酷无情地屠杀那么多无辜,又心安理得地登上权力之巅。这才是真正的刘墉。

六、刘墉内心的痛苦挣扎

然而,即便登上权力顶峰,刘墉内心还是无法真正得到安宁。因为在那一个个辗转反侧的深夜,刘墉还是会被无数冤魂纠缠。那些被他送上断头台的书生们,会在梦中向他索命,让他毛骨悚然,惊出一身冷汗。

刘墉惊醒过来,心跳如雷。他告诉自己,这只是梦境作祟,白天的时候一切都好好的,自己仍旧身处高位,权势滔天。但这种自我催眠很快就失效了。因为白天的时候,刘墉也开始频繁“见鬼”。

有时朝议正开到关键处时,他会看到几个断头书生站在廷上,用空洞的眼神注视着他。有时夜里处理文书,烛火忽明忽暗时,也会看到鲜血淋漓的幽灵在房内徘徊。刘墉一次次这样对自己说。可是愧疚的声音总会在夜深人静时爬上他的心头

种种自我开脱在刘墉脑海中盘旋。可越是这样,他内心的痛苦就越深。因为良知深处,他明白这都是虚伪的借口。那些鲜活的生命被自己无情摧折,本就是罪孽深重之举。

但此时此刻,一切已经无法挽回。刘墉也只能在痛苦中继续装聋作哑,试图麻痹自己。可是这些努力终究是徒劳的。因为那些冤魂的怨念已经深深烙印在他心中,日复一日地折磨他,让名利带来的一切快乐在刘墉心里荡然无存。

七、玷污仁义:刘墉内心的真实写照

若与和珅的贪婪相比,刘墉的残忍绝情更叫人发指。他为达目的不择手段的行径,彻底践踏了儒家仁义道德。

正如他在文字狱中体现出来的那样,刘墉早已将自己的权力欲望凌驾于他人的生命之上。他心安理得地牺牲别人的生命,来完成自己的飞黄腾达。

可见,“好官”的外在形象下,隐藏着一个心志极其邪恶的刘墉。正是这黑暗冷血的内心,让他冷酷无情地屠杀那么多无辜,又心安理得地登上权力之巅。这才是真正的刘墉。

八、结语:名利的阴影下永无宁日

刘墉一生最终也无法逃脱“文字狱”的阴影。他戕害生命之举,为后人所不齿,声名狼藉。

他的一生充分反映出一个道理:失去仁义本性的官场游戏,终将人性扭曲;而那些被害者的冤魂,也将荫蔽加害者的一生,不见天日。